岩手を旅する3〜種市で天然のほやを食す

2010年3月25日木曜日 18:37

「酒王」ブログ№43 盛岡編3 はまなす亭ほか

以前、岩手県の八幡平に近い山村で新鮮なホヤを食したことがある。決してパイナップルのような味とは思えなかったが、何処のホヤよりも美味しく感じた。その時、偶然見ていたテレビ画面に、農村風景の中で会話を交わす農家の人々が映し出されていた。

「へー、のどかな韓国の田舎ですね。言葉は分からないけど日本の農村とほとんど変わらない」。居合わせた家人たちが一同、顔を見合わせてきょとんとしている。やがて、僕の勘違いに気付いた一人が、「類さん、あれは岩手の方言ですよ」。僕は、てっきり韓国テレビの電波を受信しているのだと思っていた。

それ以来、新鮮なホヤを目の前にするたび、岩手の方言事件が蘇えってくる。今回は青森県との県境に位置する洋野町(ひろのちょう)の種市(たねいち)ふるさと物産館で、本場の味を堪能する計画だった。

館内に併設する「はまなす亭」へ案内して頂いたのは久慈市雇用開発促進協議会の日向淳さん。「この方が、"ほや母さん"と呼ばれる女将・庭静子さんです」。どうやら、ほや料理の第一人者らしい。

昼食は女将の解説付きで、ほやづくしの膳を囲んだ。生(刺身)、蒸す、焼く、フライ、スープ(らーめん)と様々だが、どれもこだわりの一品。中には、フライなどは、聞かなければほやと判らないだろう。「ココのほやは、海中の泥を生簀(いけす)で十分吐かせてから食べてもらうんですよ」。だから、臭みもなくて瑞々しい味わい。「ほやの苦手な方だって大丈夫」という。是非とも、お試しあれ・・。

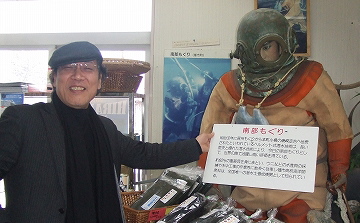

ところで、種市のほやは天然がウリ。それだけ、養殖が多いようだ。しかも、磯の素潜り漁と思いきや、昔ながらの潜水服を着けて採取する。この潜水技術が"南部もぐり"として継承されている。県立種市高等学校には潜水技術の専門課程まであり、南部もぐり発祥の地と合わせて郷土の誇りなんですね。天然ほや漁が、潜水病の危険性を孕む潜り手たちによって営まれてきたことは意外と知られていない。プラス、マイナスの入水孔と出水孔をもつ奇妙な尾索(びさく)類。おろそかに食せなくなりました。

天然ほや燻製と天然ほや塩を土産に、外へ出ると演歌歌手ジェロの歌う"雪海"の世界。春は、まだ予感の中でした。