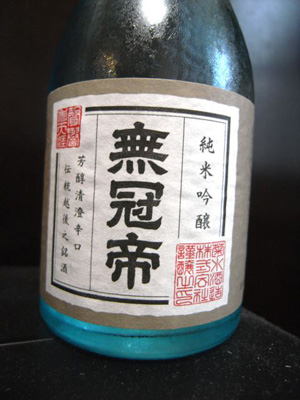

無冠帝@カレッタ汐留

2009年7月31日金曜日 19:04

ラベル: 菊水

ラベル: 菊水

蒸し暑い日々が、しばらく続きそうですね。こういう時期は、涼しい便りが有り難く感じられます。時には、蓮や睡蓮を眺めるのも一興。"世界最古の花の復活"大賀ハスで有名な府中・郷土の森公園脇の修景池、次いで寿中央公園へ出かけました。大賀ハスは大賀一郎博士の名に因んで付けられたもので、今や各所で観られます。

まず最初の写真は、雨の宵、府中の寿中央公園にて撮影。

「祈り解く 蓮の蕾(つぼみ)に 雨白し」

蓮が雨に打たれて解ける様子からイメージしたフォト俳句です。

次の写真は、調布の深大寺植物園に咲く睡蓮。

「恋しくば 睡蓮の蘂(しべ)訪ね来よ 我が根国にて 咲きて待ちぬる」

睡蓮の蘂は、おおむね黄色で光を受けると黄金に輝きます。その根は泥中深く黄泉の国、つまり根の国まで続いているかに思うことがある。仏教文化に親しみがなくとも、誰しも神秘的な印象を持つでしょう。短歌は、亡き妻・イザナミを慕うイザナギの物語にヒントを得て詠みました。万葉人なら、こんな風に詠ずるだろうというパロディーの一種です。

睡蓮の蘂は、おおむね黄色で光を受けると黄金に輝きます。その根は泥中深く黄泉の国、つまり根の国まで続いているかに思うことがある。仏教文化に親しみがなくとも、誰しも神秘的な印象を持つでしょう。短歌は、亡き妻・イザナミを慕うイザナギの物語にヒントを得て詠みました。万葉人なら、こんな風に詠ずるだろうというパロディーの一種です。ギリシャ神話に登場する吟遊詩人・オルフェウスが、亡き妻・エウリュディケを冥界へ迎えに行く物語と同じですね。歌の中の「・・・咲きて待ちぬる」は、"髪をほどいて"の意・文語の動詞「ぬ・る」と、助動詞「待ちぬる」とをかけています。

えっ、誰ですか。美しい幽霊が咲き開いて待つなら行ってもいい、なんておっしゃる紳士は・・。

これは、池袋の立ち飲み屋「喜平」の主から送っていただいた岡山県の平喜酒造が新酒鑑評会で金賞を取った大吟醸です。それを、ひさえ夫人より拝領した淡いピンクの江戸切子でクィーといきます。いずれも桐箱に収まっておりました。

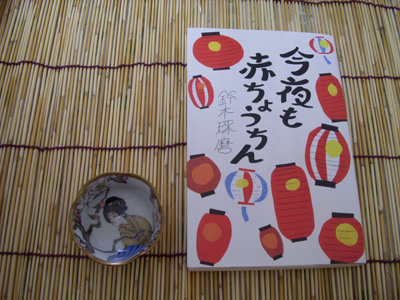

そして、親しいのみ仲間でユニークな毎日新聞の記者・鈴木琢磨さん著「今夜も赤ちょうちん」が届きました。フットワークの軽い記者らしい切り口と、登場人物が面白い。絵盃は、以前、高知の骨董雑貨屋のオバサンから貰ったものです。側面が春画なのでお見せできません。さて、どの酒をこの盃で頂こうか・・。

一年ぶりの湯布院は、まさに緑豊かなすり鉢状の桃源郷。地元の方々を交えての俳句会が目的だ。この時期、あいかわらず老い鶯の透明な鳴き声も緑の中を流れている。

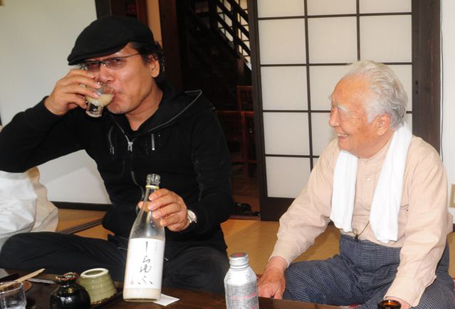

こんな環境の所為か、空腹感を覚えるのも早い。真っ先にお邪魔したのは、金鱗湖脇の古式手打蕎麦「泉」。主の菊地三郎・翁はこの地に会津仕込の蕎麦を根付かせただけでなく、昨年、"どぶろく特区"の資格まで取得した。このどぶろく"しらゆふ"と、「泉」の蕎麦が実に合う。ひととおりの蕎麦尽くしコースに、せいろ蕎麦を二枚も追加してしまった。

俳句会は、湯布院の蛍が季題(テーマ)。暮れなずむ由布岳を仰ぎ、一行は蛍観橋辺りから小川沿いの散策コースを辿った。だが、蛍の出番は少々遅い。そのまま玉の湯旅館の方へ下って行くと、思いがけず湯布院神楽の野外イベントに出くわした。演目は、スサノオの命(みこと)のヤマタノオロチ退治だった。これも太古の治水事業になぞらえており、クシナダ姫、つまり稲田を荒ぶる洪水・ヤマタノオロチから救うという物語。かがり火の中、熱心な保存会メンバーの演出はモダンで迫力がある。

かがり神楽の後、日はとっぷりと暮れて、いよいよ蛍との幻想的な対面が始まる。光りで招き合う蛍の不思議に、其処此処となく歓声が上がる。もっとも、一番大騒ぎしていたのは僕らしい。蛍のオスは約10日、メスで約二週間の成虫期間を終える。成虫は水だけで生き、昼間は活動しない。夜の7~8時ごろ、緑がかった蛍光を数秒ごとに共鳴させて、お互いが認知し合う。この蛍の生態を人から観れば、儚い魂の浮遊とも映る。結局、開始時刻が遅くなった句会は、深夜に及んだ。発表された作品は蛍の句が盛りだくさんだったものの、オロチより怖いスサノオのお面を妻に見立てた句もあった。

因みに蛍の俳句は、亡き母の魂や、燃え落ちる恋をイメージした名句が多々ある。そういう名句の印象が強く、僕も死後の世界へ思いを馳せて句作する他なかった。そのうちの一句。

「我もまた ひとつ蛍の 灯(ともし)かな」。

句会をサポートして頂いた遊験館のオーナー・菊地昇さんをはじめ、はからずも残業させてしまった番頭の近藤さん、ついついご厚意に甘えさせて頂きました。湯布院の蛍を守る皆様に感謝です。

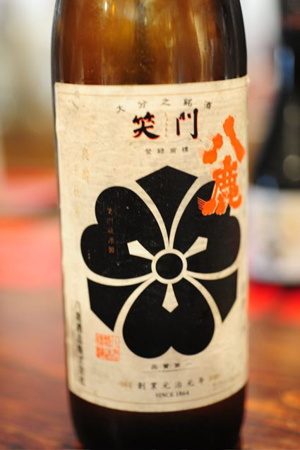

湯布院へ向かう途中、かねてから気になっていた大分県玖珠郡九重町の八鹿酒造へお邪魔することが出来た。八鹿酒蔵はカランド(イタリア語の音楽用語、和らいでいく、の意)というシリーズ名の付いた四種類のリキュールを発売している。これを知人の女性たちに試飲してもらったところ評判が良かった。それ故、モダンな酒蔵のイメージを持っていたら、なんと、創業が江戸末期。予想に反し、ずいぶん古風な佇まいの酒蔵だ。

訪れた日は、九重町のイベントと重なり、蔵人たちも参加のために出払っていた。だが、カランド・シリーズの開発者で、広報も兼ねるキュートな女性・井上かおりさんに案内していただけたのは幸い。酒造りの伝統の重みと、チャレンジ精神を再認識させられた。蔵元の"八鹿"の屋号は、きっとこの地方の民話に由来するのだろうと想像していたが、これもハズレ。三代目麻生観八と、杜氏の仲摩鹿太郎の名から採ったものだった。この屋号から奈良酒のどっしりした古風な味わいを思い描いていたら、これまた見事な見当外れ。蔵の清酒は、そうじて淡麗辛口。口当たりの良い飲みやすさがウリだ。

訪れた日は、九重町のイベントと重なり、蔵人たちも参加のために出払っていた。だが、カランド・シリーズの開発者で、広報も兼ねるキュートな女性・井上かおりさんに案内していただけたのは幸い。酒造りの伝統の重みと、チャレンジ精神を再認識させられた。蔵元の"八鹿"の屋号は、きっとこの地方の民話に由来するのだろうと想像していたが、これもハズレ。三代目麻生観八と、杜氏の仲摩鹿太郎の名から採ったものだった。この屋号から奈良酒のどっしりした古風な味わいを思い描いていたら、これまた見事な見当外れ。蔵の清酒は、そうじて淡麗辛口。口当たりの良い飲みやすさがウリだ。

そもそも、九州の気候を亜熱帯に近いなどと一くくりにする先入観が、邪魔をする。この地方は、冬場マイナス8~10度にまで下がるという。蔵のパンフレットの写真には、雪化粧をした九重町の名瀑・龍門の滝が載っている。そう言えば、八鹿の屋号とともに売り出した清酒の銘柄が「龍門」だ。明治18年、この銘柄でデビューした。三代目観八の酒造哲学の一端が、蔵に掲げられた大きな板額の書から見て取れる。すでに掠れた観八の自筆「自他修養、正直、親切、平和」とある。さらに、仕込み蔵への入り口には、大きく「笑門」と書かれた板額があった。『この門を潜るときには笑って入りなさい。酒を造るのは酵母であり、生きものである。その生きものに慈しみ深い、平和でおだやかな心で接する人間でなければ、旨い酒はつくれない』の意味が「笑門」にこめられている。その教えは実践され、蔵人たちが門の下で笑い、雑念を払ってから酒造りに取り組んだのだ。いやはや、感心させられるエピソードです。

実際、電子レンズを覗かなければ酵母の生態をつぶさに観察する事など出来ない。かつての蔵人は、心の顕微鏡を備えていた。酒造りは、まさに見えない酵母との対話・コミュニケーションが命なんですね。この蔵にも、我が主題『水と、命と、酒と』があったぞと、ひとり悦に入ってしまいました。蔵は、地域の治水事業のために、財をなげうって貢献した事実がある。洪水被害に苦しんだ里人から、多大な信頼を受けたのもうなづける。

蔵の商品に、大分麦焼酎「銀座のすずめ」がある。薄暗い貯蔵庫に三段重ねで並ぶオーク(樫)樽は、米・ケンタッキー州のバーボンメーカーから取り寄せた再利用ものだ。この樽で熟成させた原酒から、「銀座のすずめ琥珀」(25度)が作られ、以前から飲み仲間にファンもいた。シリーズの新銘柄「銀座のすずめガスライト」は、銀座のガス灯をイメージしたベネチアンブルーのオリジナル・デザインのボトルが洒落ている。アルコール度数35度とくれば、やはりオンザロックでやりたい。

なんとも温故知新のドラマ尽くしの八鹿酒造ではありました。

先だって、「水と命と酒と」というテーマで講演する機会を頂きました。場所は高知県の県民文化ホール。全国治水大会の高知大会におけるイベントの一環でした。高知県の仁淀川上流部で育った我が身にとって、"清流こそ命の源"の感が沁みついております。緑の脊梁山脈を持つ日本列島とは言え、すでに地球規模での環境破壊が進む昨今。水と緑の保護が、一地域の問題ではありません。高知県にも、水質悪化で酒造りをあきらめた酒蔵さえあり、愛媛県では渇水問題を抱えています。

ただ、温暖化を防ぐCO2の削減、大気汚染等々の環境問題には、理論上、「水と緑を快復させる科学技術の応用」という明解な答えの一つが出ています。それを環境ビジネスや、観光ビジネスも兼ねた故郷再生の舞台で実践している人々は、知れば知るほど多い。そのほとんどの成功例に、古来より自然との共生術に長けた日本人の知恵が活かされています。自然環境の巧みな利用と感謝の念。なによりも自然との調和を美意識の根底に据えているのがポイントでしょう。

最近、「川の外科医」と呼ばれ、各地でご活躍の技術者が居られることを知りました。ある新聞社の記事で、その事業内容が長期連載されていました。新聞社の許可を得た上、折に触れてご紹介させてもらうつもりです。なんたって清流を損なえば、旨い米も酒もいただけなくなりますから・・。

二晩におよぶ高知での酒宴は、環境問題を肴に盛り上がったものの、三軒目の酒場あたりからの記憶がありません。それでも、旅先での朝食はたっぷりとる。早々に高知龍馬空港から福岡へ向けていざ出立と乗り込んだのが、ボンバル・ジェット機。二十数年ぶりの小型機に怖気づいた。窓際の席へ着こうとする僕に席を立っていただいた紳士が頭上の荷物入れボックスとガツン。しこたま頭をぶつけてしまった。ゴメンなさい。おまけに閉所恐怖症のあることも自覚させられたうえ、「梅雨前線の影響で、機体の揺れが予想されます」とのアナウンス。

どうにか福岡空港で、羽田から到着した小平カメラマンと合流できた。