いよいよ祭シーズンも佳境を迎えた東京。浅草の三社祭は終わったものの、有名どころの大祭も、山王、鳥越、深川八幡祭り(富岡八幡)と、まだまだ続く。各神社の氏子たちはもとより、神輿担ぎの愛好者たちがギラギラと目を輝かせる時季です。かつて、僕も深川八幡の神輿は何度か担いだが、今や昔。とは言え、先日の三社祭の最終日には、ひょんなことから"鉢洗い"を見物させて貰いました。鉢洗いは、平たく言うと祭りの推進メンバーたちによる打ち上げの納会。宴会形式も多いそうな。

三社祭の場合は、雷門の大提灯の前、祭り半纏と捩じり鉢巻き衆が、ぐるりと張った円陣の中。勇ましい一升枡の一気飲みで執り行われる。酒樽から汲まれた一升枡の酒をもろ手で掲げたペアが向き合い、神輿のノリさながら、円陣の中へ「セイヤ、セイヤ」とばかりに進み出てクィーと呑み干す。いつの間にやら、僕も和食料理店「浅草・むぎとろ」の女将の配慮で参加する羽目となった。ペアの相手は、本店勤めの若き仲居リーダー愛称・みかんちゃん。祭装束がキリリと似合う。その小鹿みたいな眼差しに促されるまま、枡を傾けた。無論、目一杯の酒量ではないが、こぼしちゃあ浅草っ子に失礼と、一升枡をくわえたまま一瞬中息をついだ。本当は、粋な祭りなんだから、こぼしたってかまやァしない。つい、いつもの酒意地が出てしまった。

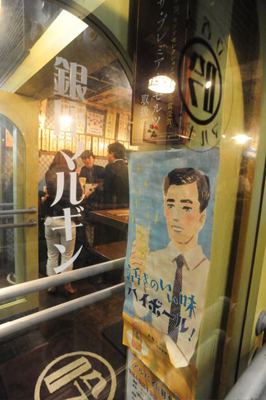

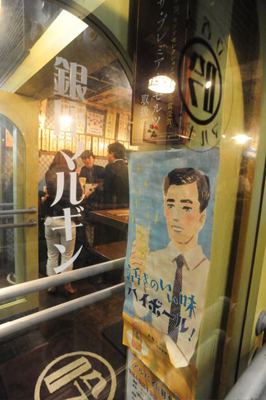

こんな祭り気分を味わえる大衆酒場が銀座コリドー街(通り)にもある。「立呑み・マルギン」(丸吟)だ。銀座七丁目から新橋方向へJR線に沿って延びた廊下(コリドー)のような通りを歩けば、店の熱気が舗道へ溢れているので直ぐ分かる。コの字型カウンター内の焼き台で油煙を上げる甲州健味鶏の串焼きがウリながら、もうひとつの看板に"角ハイボール酒場"とある。

当然、サントリーの角瓶・ウイスキーがベースだが、柑橘風味などのオリジナル・角ハイボールが幾種類か揃っている。なかでも、マルギンハイボールはなかなかいける。レシピは明かしてくれない。このフルーティーな旨味とスカッとするキレは、銀座のOLさんたちの味覚にも嵌った。キャっ、キャっと、黄色い歓声が飛び交うのもその所為だろう。カジュアルなファッション・センスも小粋に映る。それでも、店の雰囲気は庶民パワー溢れる祭りの賑わい。だから、銀座に居ることさえ忘れる。

ところで、神田祭、山王祭が、かつて江戸の二大祭と言い、深川八幡祭り、あるいは三社祭を加えて江戸・東京の三大祭りと呼んでいる。ならば、四大祭りでも、五大祭りでもいいじゃあないか。地域ごとの氏神さまに、自らのアイデンティティーと信仰心を託す事には変わりない。

時には、「マルギン」の"角ハイ祭り"で晴れ晴れしく酔うのも悪くない。有り難いことに、日曜日以外は年中催されている。おまけに朝の6時まで・・、如何(どう)だ。

ラベル: 角ハイボール