紅菊水

2009年4月30日木曜日 20:20

葉桜と柔らかい黄緑が里山を覆う季節。東京の奥座敷・高尾山や京王線の聖蹟桜ヶ丘周辺の多摩丘陵も、鶯をはじめ小鳥たちの吹奏の音が反響し合っている。都心の緑地に比べ、天敵となるカラスや大型の猛禽が少ない所為か、ちょっとした小鳥たちのサンクチュアリの様相だ。良く整備された散策コースもあり、昨夜の酔い覚ましには打って付けの環境なのです。

新宿ゴールデン街で男四人の飲み会を終え、深夜バスからタクシーへと乗り継いで多摩の仕事場に戻った。そして、しばし仮眠の後、例によって新緑が舞台の囀り(さえずり)コンサートを楽しもうと早朝散歩に出た。20分足らず歩くと丘陵の頂に着く。我一人、ささやかな緑の小宇宙に同化できたのも束の間。何故か作業服のオジサンが脇を駆け抜けていった。おかげで囀りも中断する。仕方なくポケットの携帯を取り出せば、なにやら着信メール・サインの青ランプが点滅。見ると「昨夜は久しぶりの深酔い、終電で二駅乗り越しました......。"太平ボーイズ"の飲み会、またやりましょう。敷島」とあって、相撲部屋のぶつかり稽古の写真メールが添付されていた。

"太平ボーイズ"とは、東京スカパラダイス・オーケストラの川上つよし、音楽プロデューサーの須永辰緒、敷島こと小野川親方と、僕のメンバーで始めた飲み会だ。昨夜の男四人の飲み会がソレです。やっぱり良い酒飲みは、良い朝を迎えるもの。アッパレ、ドスコイですね。

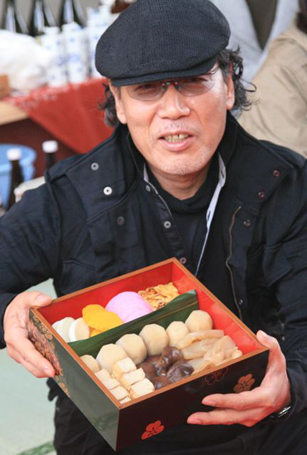

この散策コースにある梅が小さな青い実をつけていた。少年期を過ごした郷里では、青梅をもいでガリリと齧ったものだ。青梅特有のツンとくる香りと酸味を思うと、今でも舌の両奥に酸っぱさが込み上げてくる。そこで、散策から戻って軽いブランチのアペリチフ(食前酒)に梅酒を頂いた。「ええー、話が出来すぎー......」と、言われそうだが、今、一本の梅酒に嵌っている。流麗な曲線を有する赤いパッケージから、首の長いワインボトルに似た深いセピア色のボトルを取り出す。透明シールのラベルに"紅菊水(梅酒)"とある。おもむろに、ぐい呑みの切子グラスへ淡い琥珀色の梅酒を注ぐ。切子もセピア色のぼかしが入ったものだ。香りは、もぎたての色づき始めた梅の実を割った時のよう。菊水酒造の節五郎元禄酒に漬けたもので、焼酎やホワイト・リカーに漬けた梅酒よりグッと柔らかくて深い。まろやかな酸味と甘味がゆっくりと広がり、軽い余韻を残して消える。こりゃあ食欲も湧く。一週間で、720mlの半分を飲んだ。そろそろ予約をしておこうと、味香り戦略研究所の小柳社長に問い合わせれば、完売とのこと。そりゃあ、そうだろうね......。

ラベル: 菊水