「蔵元と球磨焼酎を語る夕べ」@銀座熊本館

2009年11月30日月曜日 0:37

米焼酎の歴史は戦国時代から・・。銀座熊本館で、"蔵元と球磨焼酎を語る夕べ"へ参加させていただき、焼酎の歴史ともども奥深い味に酔いました。

県の物産振興を目的とする銀座熊本館は、銀座5丁目の日動画廊横に在り、ソニービルの角からも目と鼻の先という一等地だ。しかも県の持ちビルとあらば、全国の県事務所が羨むのも仕方ない。これは肥後・熊本の藩時代(江戸)に経緯があるのでしょうか。なにせ銀座では年間一億以上の家賃を払っても、なかなか条件の良い物件の入手が難しい。ちょっと、話は逸れましたね。では、元へ。

現在、球磨焼酎と呼ばれている米焼酎は、熊本県人吉市の球磨川流域が主な生産地だった。日本で焼酎の文字表記があったのは、1559年のこと。鹿児島県伊佐市の郡山八幡神社に残っていた大工の書付で、焼酎を振舞わなかった施工主への不満が書かれていた。焼酎の歴史については、おおむね東アジアの蒸留酒、沖縄の泡盛、南九州の米焼酎の順で語られる。中でも、人吉の球磨焼酎の歴史はユニーク。山岳に囲まれた地形と、中央の幕府からは辺境の地だったことで米の生産高がごまかせた。人吉の地は、江戸期よりも以前から、山間部の隠し田で採れた米を焼酎造りに当てられるほど余裕があったという。だから、焼酎蔵の歴史が500年を越えるところもある。

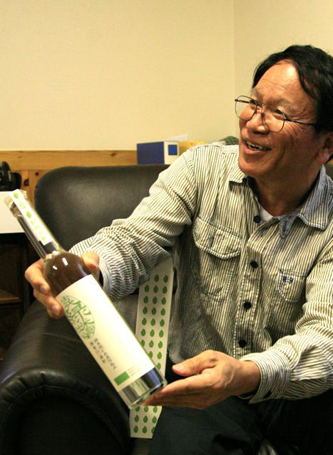

今回のイベントでは、人吉に28ある焼酎の蔵元から三社が参加。それぞれ二銘柄ずつだったので、計6種の焼酎を愉しめた。銘柄は、堤酒造場の「武士者」(むしゃもん)と、黒麹を使った「時代蔵八」。繊月酒造が、「繊月大古酒」(40度)と「限定・川辺」。球磨焼酎は、「甲の上」と「華成」(31度)。特に、古酒は10年以上~40年近くまで熟成させてある。味わいは、品良くまろやかな仕上がり。米焼酎をオーク樽で寝かせれば、アイリッシュやスコッチ・ウイスキーとの区別はほとんどなくなりそうですね。なんたって原材料は同じイネ科の大麦と米だ。だから米焼酎を、ウイスキー同様にロックや水割りで、飲むのも悪くない。ただ、ウイスキーのツマミと比べ、米焼酎は幅広く料理と合わせやすい利点がある。僕などは飲むほどに食欲が増し、熊本館の渡辺次長のオカズまで頂く始末だった。おまけに、古酒が"お一人様一杯限定"との但し書きに気付かず、6種の銘柄を次々と3~4回ほどお代わりしてしまった。ロックだ、水割りだ、ストレートだと、皆も調子付いていたようだった。

少々コントロールするには、旨過ぎの米焼酎。酔い心地を問われれば、球磨川に映じた秋夕焼けの色あい。まさに薔薇色の酔いでしたね。繊月酒造の松田さんや、球磨焼酎の淋(そそぎ)さんから伺う米焼酎造りの話も、もう、うわの空だった。平にご容赦くだされ・・。

<ちょっと一服写真のコーナー>

最近、知人より紹介していただいた猫のメイちゃんです。高知県の名産・文旦(ぶんたん)の皮を被るのが最高の癒しタイムらしい。高知県観光特使の一人としては、嬉しくなるカットなので披露させてもらいました。

「今回は、句の中に"泡"または、"あわ"の二文字を織り込んで詠んで頂きましょう」と、決めさせていただいた。しかしながら、早朝、羽田発の便で到着したばかり、おまけに腹ペコだった。これで目の前に、なまめかしい黒豚の切り身が横たわっているのだから、もう堪りません。さらに、小平カメラマンが立ち上がって「熊本の健康食品会社"果実堂"から、採れたての"ベビーリーフ"(幼葉野菜)とドレッシング・セットが届いてますよ~」と、空腹難民への容赦無い仕打ちの言葉。ちなみに僕は、果実堂の甘夏ドレッシングを愛用している。ついに俳人の魂は、ピルスナーと黒豚がメーンの "酒を以って池と為(な)し、肉を懸(か)けて林と為す"『史記』(殷本紀)・「酒池肉林」へと沈み込みました。結局、進行役の味香り戦略研究所・小柳社長に頼んで、句作の締め切り時間を40分ほど延長していただいた。

「今回は、句の中に"泡"または、"あわ"の二文字を織り込んで詠んで頂きましょう」と、決めさせていただいた。しかしながら、早朝、羽田発の便で到着したばかり、おまけに腹ペコだった。これで目の前に、なまめかしい黒豚の切り身が横たわっているのだから、もう堪りません。さらに、小平カメラマンが立ち上がって「熊本の健康食品会社"果実堂"から、採れたての"ベビーリーフ"(幼葉野菜)とドレッシング・セットが届いてますよ~」と、空腹難民への容赦無い仕打ちの言葉。ちなみに僕は、果実堂の甘夏ドレッシングを愛用している。ついに俳人の魂は、ピルスナーと黒豚がメーンの "酒を以って池と為(な)し、肉を懸(か)けて林と為す"『史記』(殷本紀)・「酒池肉林」へと沈み込みました。結局、進行役の味香り戦略研究所・小柳社長に頼んで、句作の締め切り時間を40分ほど延長していただいた。 地元から参加くださったメンバーは、ほぼ全員が俳句初心者。南国の大らかさも手伝って、俳句に気後れする様子はなく、五・七・五の言葉遊びをツマミとして楽しんでおられた。おおむね川柳調の句ながら、「嬉々として捉えた鹿児島の秋」が可笑しく伝ってくる内容のものばかりだった。さすがに柔軟な感性を持つ薩摩人です。

地元から参加くださったメンバーは、ほぼ全員が俳句初心者。南国の大らかさも手伝って、俳句に気後れする様子はなく、五・七・五の言葉遊びをツマミとして楽しんでおられた。おおむね川柳調の句ながら、「嬉々として捉えた鹿児島の秋」が可笑しく伝ってくる内容のものばかりだった。さすがに柔軟な感性を持つ薩摩人です。 ──振られて・消えて・泡・あわてて・あわわわ・泡の恋・シャボン玉・バブリー・etc──などの語が句中に見られ、「ETC(エトセトラ) あわてて付けて えっ、無料?」なんて、高速道路の無料化にかけた見事な川柳もあった。

──振られて・消えて・泡・あわてて・あわわわ・泡の恋・シャボン玉・バブリー・etc──などの語が句中に見られ、「ETC(エトセトラ) あわてて付けて えっ、無料?」なんて、高速道路の無料化にかけた見事な川柳もあった。 二軒目は、魚料理がおはこの居酒屋。その名も「おはこ」。ここでは、霧島横川酒造の芋焼酎を水割りで頂いた。が、もう酔いは佳境というところ。そして、店主に、「一軒だけ付き合ってください」と、口説かれて、天文館の迷路へ。ただ、一軒だけなんてのは、ウソに決まってます。当然、ハシゴ酒でしたが、三軒ほどしか記憶に残って無いんですね。コレが......。心残りは、句会に参加していただいたご兄弟の経営する居酒屋へ寄れなかったことです。

二軒目は、魚料理がおはこの居酒屋。その名も「おはこ」。ここでは、霧島横川酒造の芋焼酎を水割りで頂いた。が、もう酔いは佳境というところ。そして、店主に、「一軒だけ付き合ってください」と、口説かれて、天文館の迷路へ。ただ、一軒だけなんてのは、ウソに決まってます。当然、ハシゴ酒でしたが、三軒ほどしか記憶に残って無いんですね。コレが......。心残りは、句会に参加していただいたご兄弟の経営する居酒屋へ寄れなかったことです。  いずれにしても、熱い鹿児島。瞼まで熱くなります。

いずれにしても、熱い鹿児島。瞼まで熱くなります。