旬どき・うまいもの自慢会in東京

2009年9月12日土曜日 16:55

各地の地酒に、郷土料理から選んだ一品を合わせる。日本酒ファンとしては、なんとも有り難いイベント「旬どき・うまいもの自慢会in東京〈第1回夏の集い〉」が、酒造会社10社によって開かれた。会場は、東京国際フォーラムB1にある和食と酒のレストラン「宝」だ。以前にも、日本酒・鑑評イベントの打ち上げ会でお邪魔したことがある。

イベントの進行役は、高知県・司牡丹酒造の社長・竹村昭彦さん。高知弁で言う"おんちゃん"。イベント慣れした豪放らいらくな人柄は、いかにも土佐っぽらしい。南国的で大らかな気質の持ち主ながら、実は都会的センスに溢れるインテリ。

この蔵元が、幼年期を過ごした僕の郷里と近い佐川町に在った所為か、初めて遭遇した酒の味も司牡丹だった。今を思えば、因縁浅からぬ蔵元かも知れん。

ま、それはさて置き、イベントの内容がふるっている。さすが、酒飲みに合わせた"うまいもの自慢"とあって、ツマミ選びが渋い。

まずは、新潟の「越乃寒中梅・純米吟醸」。豪雪地帯の風土を生かし、低温でじっくりと醗酵させた芳醇な味わい。てな、コメントを加え始めると商品パンフレットみたいになるので、できるだけ小平カメラマンのスナップ・ショットに頼ります。

で、ツマミは枝豆、その名も"湯上り娘"。甘い土の香りのする茶豆風味が、フワっと鼻先を撫でる。

お次は、高知県の「司牡丹・船中八策」、超辛口・特別純米酒ときた。キレ味の良さは、大酒を飲む土佐人に合わせた昔の土佐杜氏の伝統と思われる。

無論、ツマミは、土佐を訪れる観光客も唸る鰹の塩タタキ、赤玉葱のスライス添え。

銘柄名とした、維新国家構想・8か条"船中八策"は、その草案を坂本龍馬との説が有力ながら、異論を唱える歴史家も居る。なんて、思いを馳せる間も無く次の酒が来た。

長野県は「真澄・吟醸生酒」。すっきりした味には定評がある。慣れ親しんだ味わいに、もう一杯。あっ、まだ三っつ目の蔵だった。おさえて、おさえて。

ツマミは、信州らしい地野菜の盛り合わせ。モロッコ・インゲン辛子醤油和え、アスパラ塩茹で、もうひとつ、セロリの胡麻油炒め。そういえば、信州の酒旅で三日間、山菜料理尽くしの経験がある。

東京は奥多摩の「澤乃井・純米大辛口」、超辛口・純米酒。この銘柄も"超"の字の付いた辛口だ。含み感にやや重さを感じ、淡麗辛口のキレ味とは異なる。やはり水の違いか、軟水寄りの辛口とでも表現したくなる。

ツマミがTokyo-X(トウキョウ・エックス)と呼ばれる東京都の開発した豚の角煮・チンゲンサイ添え。良質の肉を持った数種の豚から開発した、いいとこ取りの豚肉。聞くだけで贅沢なお味でした。でも、決め手は調理の腕でしょうね。

栃木県から、「開華・純米吟醸生酒」。なかなか品のいいお酒です。と評すのもおこがましいのですが、楽しい語らいも相まって、もうほろ酔い。いや、それ以上だったかも・・。

ツマミは、那須の白美人葱と味噌。白肌のほんのり甘い指に、イヤ、丸葱に齧りついたような覚えが・・。

三重県は、「若戎・義左衛門・三重山田錦」、純米吟醸酒。六っつ目の蔵の酒となれば、仕込み水を飲んで中休みしなければいけません。折り良く、若戎酒造の重藤邦子さんが説明に廻ってこられた。酒は、昔ながらの手造りで醸した限定品とのこと。おごそかに満たしていただいたグラスを、やっぱりクイっと飲んじゃいました。フルーティーな香りは、笑顔の重藤さんから漂って来たのだろうか。

ツマミが鮎の開き・干物とは珍しい。薄い塩味と芳ばしさは、相性だって良かったはず。

宮城県は、ご存知「浦霞・純米生酒」。酒飲みの入門酒としても、広く知れわたっている。僕にとっても入門酒でした。でも、イベント会場の時は、さしつさされつの佳境にあり、リアルタイムのコメントを浮かべるどころではありません。写真から、想像して下さい。

ツマミは、三陸ホヤの塩焼き。味が思い出せない。

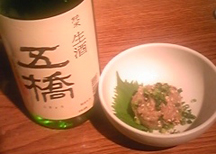

山口県は「五橋・純米生酒」。きっと、旨そうに飲んでたんだろうな~。

ツマミは、瀬つき鯵のなめろう。僕の作る鯵のなめろうは、きざむ程度にたたきます。たしか、この時のなめろうとは違った味のようでした。

秋田県は「天寿・米から育てた純米酒」、純米吟醸生酒。香り、旨味と、バランスが良くて品がいい。天寿の古酒大吟醸ともなれば、寝かせるほどに、とろみのあるブランデー味へと近づく。少なくとも僕の記憶には、そう刷込まれている。

ツマミは、秋田由利海岸産・天然岩牡蠣、ポン酢。・・・・。

愛媛県は、長い銘柄名「梅錦・語り尽くせど飲みあきない」純米吟醸酒。どうやら、会場の半数は"飲みあきない"ので酔ってしまったらしい。

ツマミに海老ちくわ・鯛ちくわ。まあるく会も収まりました。

女性客が多くて黄色い笑い声の絶えないイベントでした。次回の開催が、待ち遠しい。また、「旬どき・うまいもの自慢会」は、蔵元が個別にも開催している。